I tre pessimismi di Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi, una delle figure più influenti della letteratura italiana, è celebre per il suo profondo pessimismo, un tratto distintivo del suo pensiero filosofico e poetico. La sua visione del mondo non è statica ma si evolve nel tempo, dando origine a tre forme di pessimismo: individuale, storico e cosmico. Ognuna di queste fasi riflette il contesto storico, culturale e personale in cui Leopardi viveva, mostrando un percorso intellettuale di grande profondità.

Pessimismo individuale

Il pessimismo individuale rappresenta la prima fase del pensiero leopardiano, sviluppata durante gli anni giovanili trascorsi a Recanati. Questo periodo della vita del poeta è profondamente segnato da un forte isolamento sociale e intellettuale. Leopardi descrive il suo paese natale come un “natio borgo selvaggio", espressione che sottolinea il senso di prigionia e la distanza dal resto del mondo culturale.

A queste condizioni si aggiungono le sue precarie condizioni di salute e le limitazioni fisiche, che lo privano della possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale e culturale. Leopardi attribuisce la propria sofferenza a tali circostanze personali, considerandola una peculiarità del suo destino. In questa fase, il poeta percepisce la felicità come un obiettivo irraggiungibile per sé stesso, pur ammettendo che altri potrebbero raggiungerla in condizioni diverse. Questa visione emerge con forza nelle sue prime opere, come i “Canti giovanili", caratterizzate da un linguaggio malinconico e introspezione. Qui Leopardi esplora le radici della sua infelicità, attribuendola a una combinazione di isolamento sociale e limiti personali che sembrano insuperabili.

Pessimismo storico

Con il trasferimento a città più grandi come Bologna, Firenze e Roma, Leopardi entra in contatto con un panorama culturale più ampio, che contribuisce all’evoluzione del suo pensiero verso il pessimismo storico. In questa fase, egli riconosce che l’infelicità non è solo una condizione personale, ma una realtà condivisa da tutta l’umanità. Leopardi osserva che nell’antichità gli uomini vivevano in maggiore armonia con la natura, grazie alle illusioni, ai miti e alla religione. Questi strumenti, pur essendo privi di fondamento reale, offrivano una consolazione spirituale e davano significato alla vita, permettendo di affrontarne le difficoltà con speranza. Tuttavia, l’avvento della ragione e del progresso scientifico ha distrutto tali illusioni, lasciando l’uomo moderno disilluso e incapace di trovare conforto.

Questa riflessione si collega al concetto leopardiano di “noia", intesa come una condizione di insoddisfazione e vuoto esistenziale, causata dalla mancanza di scopi elevati. Il pessimismo storico emerge chiaramente in opere come il “Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani", in cui Leopardi critica la società moderna, descrivendola come caratterizzata da superficialità, perdita di valori autentici e incapacità di trovare un senso alla propria esistenza.

Pessimismo cosmico

Il pessimismo cosmico rappresenta la fase culminante del pensiero leopardiano, sviluppata negli ultimi anni della sua vita. In questa fase, Leopardi supera l’idea che l’infelicità sia legata a contesti storici o personali, sostenendo che essa sia una condizione intrinseca dell’esistenza umana e dell’ordine universale. La natura, che in passato era considerata una madre benevola, viene definita da Leopardi una “matrigna", indifferente o ostile. Il suo scopo è quello di generare esseri viventi solo per condannarli inevitabilmente alla sofferenza e alla morte. L’infelicità, secondo Leopardi, non deriva da eventi specifici, ma dall’incapacità dell’uomo di soddisfare il proprio desiderio infinito di felicità in un mondo finito e limitato.

Questa visione si riflette in opere come “La ginestra", dove il poeta denuncia l’indifferenza dell’universo nei confronti della miseria umana. In questa poesia, Leopardi invita l’umanità a unirsi nella consapevolezza della propria fragilità e a opporsi con dignità alla crudeltà della natura, trovando una forma di resistenza nella solidarietà collettiva.

Critiche e interpretazioni alternative

Il pensiero leopardiano ha suscitato numerose critiche e interpretazioni. Alcuni studiosi hanno accusato Leopardi di avere una visione eccessivamente negativa dell’esistenza, definendolo un poeta della rassegnazione. Tuttavia, molti altri sottolineano che il suo pessimismo non è sinonimo di passività. Ad esempio, in “La ginestra", Leopardi propone una forma di resistenza attiva: invita gli uomini a unirsi nella consapevolezza della loro condizione comune, opponendosi con coraggio e dignità alla crudeltà della natura. Questo elemento di solidarietà umana rappresenta un aspetto costruttivo del suo pensiero.

Altri interpreti, come Antonio Prete, hanno evidenziato la profondità del pessimismo leopardiano, che non si limita a una visione negativa ma esplora anche la bellezza e la forza della consapevolezza umana. Inoltre, il senso dell’ironia e dell’umorismo che emerge in alcuni suoi scritti dimostra che Leopardi era capace di affrontare la realtà con una complessità emotiva e intellettuale che va oltre il semplice pessimismo.

I tre tipi di pessimismo di Giacomo Leopardi rappresentano un’evoluzione intellettuale che riflette sia il suo percorso personale sia il contesto storico e culturale dell’epoca. Attraverso il pessimismo individuale, storico e cosmico, Leopardi analizza la condizione umana da prospettive sempre più ampie, offrendo una delle riflessioni più profonde sulla sofferenza e sul significato dell’esistenza. Lungi dall’essere una filosofia del negativo, il pessimismo leopardiano è un invito a riconoscere la fragilità della condizione umana, a resistere con dignità e a trovare nella solidarietà una risposta alla crudeltà dell’universo. La sua visione rimane oggi una fonte inesauribile di ispirazione e dibattito.

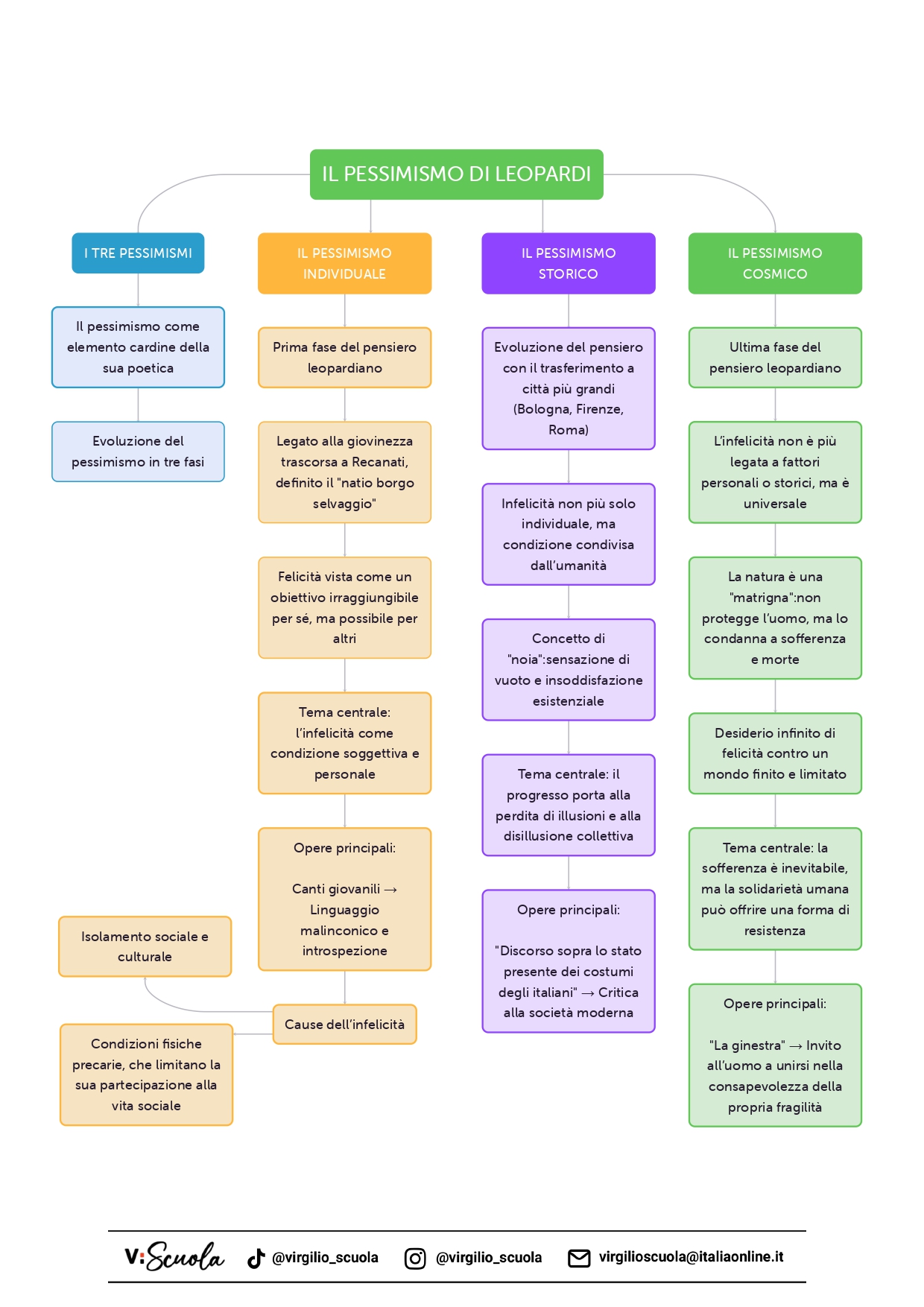

La mappa concettuale

Scarica la mappa in formato PDF!