L'Inquisizione e il tribunale dell'Inquisizione

Il Tribunale dell’Inquisizione fu un’istituzione centrale della Chiesa cattolica, nata con l’obiettivo di combattere l’eresia e preservare l’unità della fede. Operò per secoli con diverse modalità e strutture, lasciando un’impronta significativa nella storia religiosa, culturale e sociale dell’Europa.

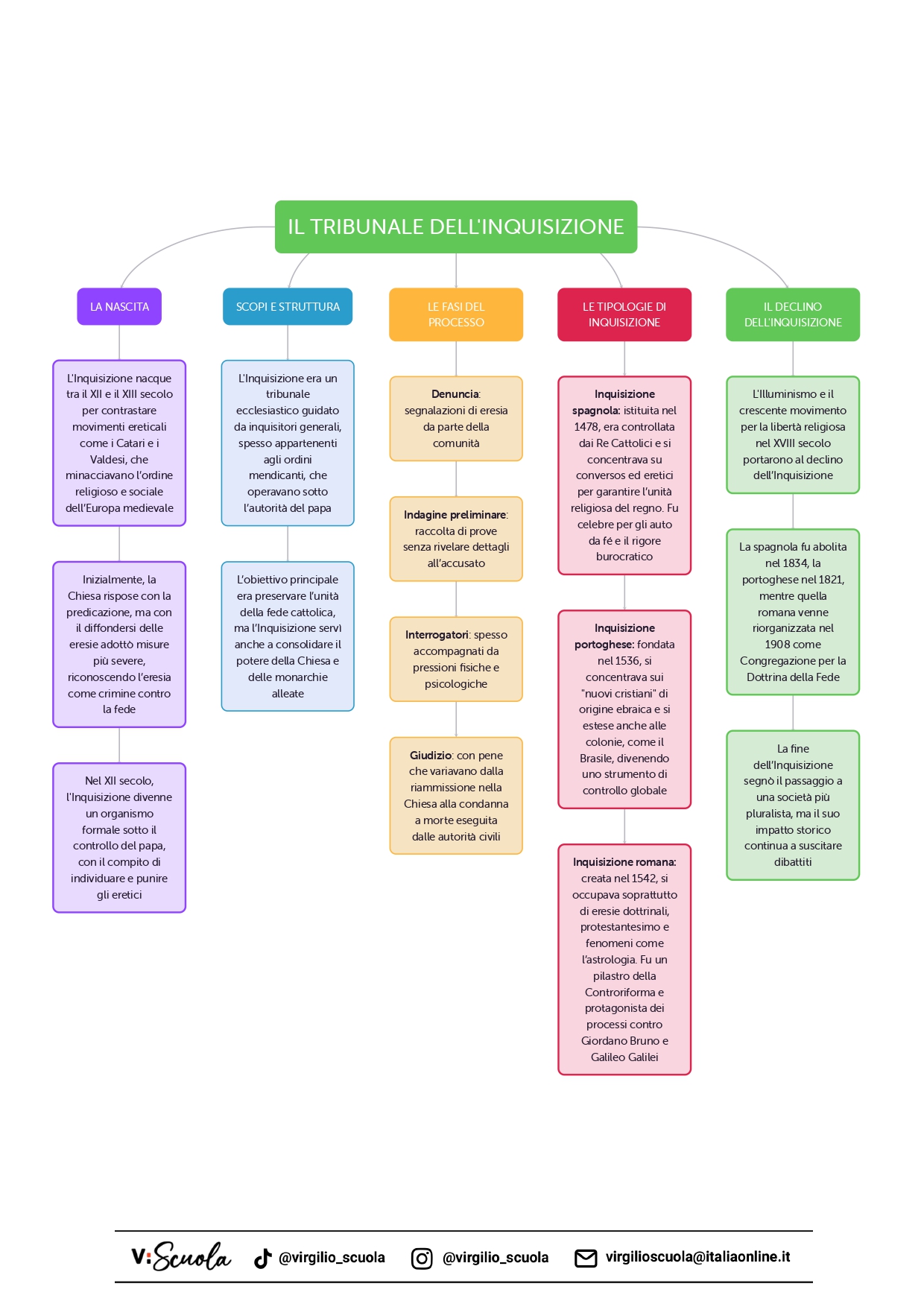

- La nascita dell'Inquisizione: il contesto storico

- La struttura e lo scopo dell'Inquisizione

- Come avvenivano i processi dell'Inquisizione

- L'Inquisizione europea: spagnola, portoghese e romana

- La fine dell'Inquisizione

La nascita dell’Inquisizione: il contesto storico

L’Inquisizione nacque in un periodo di grande trasformazione per l’Europa medievale, caratterizzato da instabilità politica e fermento religioso. Tra il XII e il XIII secolo, si diffusero movimenti ereticali come i Catari e i Valdesi, che criticavano la ricchezza e il potere della Chiesa cattolica e proponevano visioni alternative della fede.

Questi movimenti rappresentavano una minaccia non solo religiosa, ma anche sociale e politica, in quanto mettevano in discussione l’ordine consolidato. La Chiesa, inizialmente, cercò di rispondere con la predicazione e l’invio di missionari per convertire gli eretici. Tuttavia, di fronte all’espansione di queste dottrine, vennero adottate misure più severe.

Nel XII secolo, l’eresia venne formalmente riconosciuta come un crimine contro la fede, e la Chiesa iniziò a istituire procedure per la sua repressione. Questo portò alla nascita dell’Inquisizione, un organismo dedicato all’identificazione e alla punizione degli eretici, che operava sotto il controllo diretto del papa.

La struttura e lo scopo dell’Inquisizione

L’Inquisizione era organizzata come un tribunale ecclesiastico con una gerarchia ben definita. Al vertice vi era il papa, che nominava gli inquisitori generali, solitamente appartenenti agli ordini mendicanti, come i Domenicani e i Francescani. Questi inquisitori, esperti di teologia e diritto canonico, avevano il compito di coordinare le attività in vaste aree, affidandosi a vicari locali per gestire le indagini sul territorio.

La struttura del tribunale prevedeva:

- Fasi investigative: gli inquisitori raccoglievano informazioni sulle presunte eresie, basandosi spesso su denunce anonime.

- Interrogatori: gli accusati e i testimoni venivano interrogati, e in alcuni casi si faceva uso della tortura per ottenere confessioni.

- Giudizio e condanna: gli inquisitori emettevano un verdetto basato sulle prove raccolte. Le pene potevano variare dalla penitenza spirituale alla confisca dei beni, fino alla condanna a morte, eseguita dalle autorità civili.

Lo scopo principale dell’Inquisizione era garantire la purezza della fede cattolica e reprimere ogni forma di eresia. Tuttavia, l’istituzione svolse anche un ruolo politico, consolidando il potere della Chiesa e dei sovrani che collaboravano con essa per mantenere l’ordine sociale.

Come avvenivano i processi dell’Inquisizione

I processi dell’Inquisizione seguivano un iter preciso, caratterizzato da una rigorosa segretezza. La procedura prevedeva:

- Denuncia: gli inquisitori ricevevano segnalazioni di presunta eresia da membri della comunità. Spesso venivano indetti editti di grazia, durante i quali chi confessava spontaneamente riceveva pene più lievi.

- Indagine preliminare: in questa fase si raccoglievano prove e testimonianze contro l’accusato. La segretezza era assoluta: l’accusato non conosceva né i dettagli delle accuse né l’identità dei testimoni.

- Interrogatori: l’accusato veniva sottoposto a interrogatori volti a ottenere una confessione. La tortura, pur regolamentata, poteva essere utilizzata per estorcere informazioni, anche se non tutti i tribunali ne facevano uso.

- Giudizio: dopo aver valutato le prove, il tribunale emetteva il verdetto. Gli eretici pentiti potevano essere riammessi nella Chiesa con una penitenza, mentre i recidivi o coloro che rifiutavano di abiurare venivano consegnati alle autorità civili per l’esecuzione della sentenza.

Tra i processi più famosi si annoverano quelli contro i Catari nel sud della Francia e contro figure come Giordano Bruno e Galileo Galilei, il cui caso riflette il conflitto tra scienza e fede.

L’Inquisizione europea: spagnola, portoghese e romana

L’Inquisizione si sviluppò in diverse forme a seconda del contesto politico e culturale:

- Inquisizione spagnola: istituita nel 1478 dai Re Cattolici Ferdinando e Isabella, l’Inquisizione spagnola era sotto il controllo diretto della monarchia. Il suo obiettivo principale era assicurare l’unità religiosa in un regno multietnico, perseguitando ebrei, musulmani convertiti e altri gruppi ritenuti eretici.

- Inquisizione portoghese: istituita nel 1536, seguì il modello spagnolo e si concentrò soprattutto sui “nuovi cristiani" di origine ebraica. Anche qui, l’obiettivo era preservare l’ortodossia cattolica in un regno che si stava espandendo a livello globale.

- Inquisizione romana: fondata nel 1542 da papa Paolo III, si concentrava principalmente sull’eresia protestante e su questioni dottrinali. Questo tribunale fu uno strumento centrale nella Controriforma e nella difesa del cattolicesimo durante il periodo della Riforma protestante.

Ogni filone dell’Inquisizione aveva caratteristiche specifiche, ma tutti condividevano la stessa finalità: proteggere l’autorità della Chiesa e l’unità della fede.

L’Inquisizione spagnola

L’Inquisizione spagnola, istituita nel 1478 da Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, fu una delle più famose e temute. A differenza delle altre forme di Inquisizione, questa operava sotto il controllo diretto della monarchia spagnola, che la utilizzò come strumento per rafforzare il potere centrale e garantire l’unità religiosa nel regno.

Il suo obiettivo principale era la repressione delle eresie e la sorveglianza sui “conversos" (ebrei convertiti al cristianesimo) e sui “moriscos" (musulmani convertiti). Questi gruppi erano spesso accusati di praticare segretamente le loro religioni originarie. L’Inquisizione spagnola perseguì inoltre individui sospettati di stregoneria, bigamia e altri reati contro la fede.

Il tribunale spagnolo si distinse per la sua efficienza burocratica e per l’uso sistematico di metodi coercitivi, tra cui la tortura. Celebri furono gli auto da fé, cerimonie pubbliche in cui venivano pronunciate le condanne e, nei casi più gravi, eseguite le pene capitali. Tra i principali inquisitori figura Tomás de Torquemada, simbolo dell’intransigenza dell’istituzione.

L’Inquisizione spagnola operò per oltre tre secoli, contribuendo a consolidare l’immagine della Spagna come baluardo del cattolicesimo, ma lasciando anche una profonda eredità di paura e repressione.

L’Inquisizione portoghese

Istituita nel 1536, l’Inquisizione portoghese seguì il modello spagnolo, ma con caratteristiche proprie legate al contesto del regno lusitano. Anch’essa era sotto il controllo della monarchia e si concentrò principalmente sulla sorveglianza dei “nuovi cristiani", ossia gli ebrei convertiti al cattolicesimo, sospettati di mantenere segretamente le loro pratiche religiose.

La particolarità dell’Inquisizione portoghese risiedeva nella sua influenza globale, estendendosi ai territori coloniali, come il Brasile e altre regioni dell’impero portoghese. Questo permise al tribunale di perseguire presunti eretici anche nelle colonie, rendendolo uno strumento di controllo non solo religioso, ma anche politico ed economico.

Uno degli episodi più noti dell’Inquisizione portoghese fu la persecuzione di António José da Silva, drammaturgo di origine ebraica, accusato di eresia e giustiziato a Lisbona nel 1739. La severità delle sue pratiche e il forte impatto sulla comunità ebraica contribuirono a rendere l’Inquisizione portoghese una delle più temute.

L’Inquisizione romana

Fondata nel 1542 da papa Paolo III, l’Inquisizione romana si inserisce nel contesto della Controriforma, il movimento con cui la Chiesa cattolica rispose alla diffusione del protestantesimo e alla Riforma luterana. A differenza delle Inquisizioni spagnola e portoghese, questa rimase sotto il controllo diretto della Santa Sede e si concentrò principalmente sulle questioni dottrinali.

Il suo scopo era difendere l’ortodossia cattolica, combattendo non solo l’eresia protestante, ma anche fenomeni come l’astrologia, la magia e le dottrine considerate eretiche. Tra i processi più famosi figura quello contro Giordano Bruno, condannato al rogo nel 1600, e quello contro Galileo Galilei, costretto ad abiurare le sue teorie astronomiche nel 1633.

La peculiarità dell’Inquisizione romana era la sua attenzione alla teologia e alla dottrina, in un contesto in cui la Chiesa cattolica si impegnava a riaffermare la propria autorità attraverso il Concilio di Trento. Questo tribunale operò principalmente in Italia, ma la sua influenza si estese a tutta la cristianità cattolica.

La fine dell’Inquisizione

Il declino dell’Inquisizione iniziò nel XVIII secolo, con l’Illuminismo e la diffusione di nuove idee sulla libertà religiosa e i diritti individuali. Le monarchie iniziarono a limitare l’influenza della Chiesa sulla politica, mentre la secolarizzazione guadagnava terreno.

L’Inquisizione spagnola fu abolita definitivamente nel 1834, durante il regno di Isabella II, mentre quella portoghese cessò di esistere nel 1821. L’Inquisizione romana, sebbene trasformata nel corso del tempo, fu formalmente soppressa nel 1908, quando venne riorganizzata come Congregazione per la Dottrina della Fede.

La fine dell’Inquisizione segnò il tramonto di un’epoca in cui la fede religiosa dominava la vita pubblica e privata, aprendo la strada a una società più tollerante e pluralista. Tuttavia, il suo impatto storico e culturale continua a essere oggetto di riflessione e dibattito.

La mappa concettuale

Scarica qui il PDF!