A Zacinto di Ugo Foscolo: testo, parafrasi e analisi

La poesia “A Zacinto" di Ugo Foscolo rappresenta un profondo omaggio alla terra natale del poeta, l’isola di Zacinto (oggi Zante), situata nel Mar Ionio. Attraverso questo sonetto, Foscolo esprime la sua nostalgia e il dolore per l’esilio forzato, consapevole che non potrà mai più fare ritorno alla sua amata isola. Il componimento intreccia riferimenti mitologici e personali, creando un parallelismo tra il destino dell’autore e quello dell’eroe omerico Ulisse, evidenziando al contempo l’importanza della poesia come unico legame duraturo con la patria lontana.

- A Zacinto: il testo e la parafrasi

- A Zacinto: il significato del componimento

- A Zacinto: analisi e metrica

- A Zacinto: le figure retoriche

- A Zacinto: simbolismo e poetica foscoliana

A Zacinto: il testo e la parafrasi

Testo

Né più mai toccherò le sacre sponde

ove il mio corpo fanciulletto giacque,

Zacinto mia, che te specchi nell’onde

del greco mar da cui vergine nacque

Venere, e fea quelle isole feconde

col suo primo sorriso, onde non tacque

le tue limpide nubi e le tue fronde

l’inclito verso di colui che l’acque

cantò fatali, ed il diverso esiglio

per cui bello di fama e di sventura

baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

Tu non altro che il canto avrai del figlio,

o materna mia terra; a noi prescrisse

il fato illacrimata sepoltura.

Parafrasi

Non potrò mai più toccare le sacre rive dove il mio corpo da bambino riposò, o mia Zacinto, che ti specchi nelle onde del mare greco da cui nacque vergine Venere, e rese quelle isole feconde con il suo primo sorriso; per questo le tue limpide nubi e le tue fronde non furono taciute dal celebre verso di colui che cantò le acque fatali e il vario esilio per cui Ulisse, reso bello dalla fama e dalla sventura, baciò la sua rocciosa Itaca.

Tu non avrai altro che il canto del figlio, o mia terra materna; a noi il fato ha destinato una sepoltura senza lacrime.

A Zacinto: il significato del componimento

“A Zacinto" è un sonetto composto da Ugo Foscolo tra il 1802 e il 1803, periodo in cui l’autore viveva lontano dalla sua terra natale a causa delle vicende politiche dell’epoca. Il componimento fa parte della raccolta “Poesie", pubblicata nel 1803, che include dodici sonetti e due odi, rappresentando una sintesi della produzione lirica foscoliana.

Il sonetto riflette la condizione di esilio di Foscolo e la sua profonda nostalgia per Zacinto, l’isola che lo vide nascere e crescere. Attraverso riferimenti mitologici, come la nascita di Venere dalle acque del Mar Ionio e le avventure di Ulisse narrate da Omero, il poeta crea un legame tra la sua esperienza personale e la tradizione classica. Il confronto con Ulisse, che dopo lunghe peregrinazioni riesce a tornare alla sua Itaca, sottolinea la differenza con il destino di Foscolo, condannato a una “illacrimata sepoltura" lontano dalla patria, senza il conforto dei propri cari.

Il messaggio centrale della poesia riguarda l’impossibilità del ritorno e la consapevolezza che l’unico lascito del poeta alla sua terra sarà il “canto", ovvero la sua opera poetica. Questo evidenzia il ruolo della poesia come mezzo per preservare la memoria e l’identità, anche in assenza di un legame fisico con la terra d’origine.

A Zacinto: analisi e metrica

“A Zacinto" è un sonetto composto da quattordici endecasillabi, suddivisi in due quartine e due terzine, con schema metrico ABAB ABAB CDE CED. Questa struttura ricalca la tradizione petrarchesca, evidenziando l’influenza dei modelli classici nella poetica foscoliana.

Gli endecasillabi utilizzati da Foscolo rispettano le regole classiche della metrica italiana, presentando un’accentuazione regolare che contribuisce a conferire al sonetto una musicalità solenne e riflessiva. Il ritmo è scandito da pause che sottolineano i momenti di maggiore intensità emotiva, come nella chiusa del sonetto, dove l’immagine del destino segnato dall’esilio si concretizza nel drammatico epilogo della “illacrimata sepoltura".

Il sonetto presenta un andamento circolare, con il primo verso che introduce l’impossibilità del ritorno (“Né più mai toccherò le sacre sponde") e l’ultimo che ribadisce la condanna del poeta a una sepoltura lontana e senza lacrime (“il fato illacrimata sepoltura"). Questo circolo enfatizza la condizione di esilio e la mancanza di speranza nel ricongiungimento con la terra natale.

Dal punto di vista stilistico, il linguaggio è elevato e ricco di latinismi, riflettendo l’influenza della cultura classica. L’uso di perifrasi, come “l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali" per indicare Omero, e di riferimenti mitologici, come la nascita di Venere e le vicende di Ulisse, arricchiscono il testo di significati simbolici e collegano l’esperienza personale del poeta alla tradizione epica.

La musicalità del sonetto è accentuata dall’uso di allitterazioni, come in “sacre sponde" e “vergine nacque Venere", e dalla presenza di enjambement che conferiscono fluidità al ritmo, collegando strettamente i versi tra loro e creando un effetto di continuità nel discorso poetico.

Il sonetto si sviluppa attorno a due temi principali: la nostalgia per la patria perduta e la riflessione sul destino umano. La figura mitologica di Venere e il riferimento a Ulisse diventano simboli della fertilità, della bellezza e della capacità dell’uomo di lasciare un segno indelebile nel mondo, in contrasto con il destino personale del poeta, privo di un ritorno alla sua terra natale.

La tensione tra il legame affettivo con Zacinto e l’ineluttabilità del fato crea un contrasto che percorre l’intero componimento, riflettendo il dualismo tra passato mitico e presente doloroso, tra idealizzazione della patria e cruda realtà dell’esilio.

A Zacinto: le figure retoriche

Il sonetto “A Zacinto" è ricco di figure retoriche che contribuiscono a intensificare l’espressività e la profondità dei temi trattati.

Una delle figure predominanti è l’apostrofe, evidente nei vocativi “Zacinto mia" (v. 3) e “o materna mia terra" (v. 13), attraverso i quali il poeta si rivolge direttamente alla sua isola natale, personificandola e instaurando un dialogo intimo e affettuoso.

Il sonetto presenta rime alternate nelle quartine e rime replicate nelle terzine, seguendo lo schema ABAB ABAB CDE CDE. Questa struttura si ispira alla tradizione petrarchesca, combinando due quartine e due terzine in un intreccio armonioso e bilanciato, dove ogni verso contribuisce a creare una rigorosa coerenza formale e musicale.

La poesia di Foscolo è ricca di figure retoriche che arricchiscono il testo di significati e sfumature:

- Similitudini e immagini mitologiche: il poeta utilizza la mitologia per stabilire un legame tra la sua patria e un passato glorioso. La nascita di Venere dalle acque del Mar Ionio, ad esempio, sottolinea la sacralità di Zacinto come luogo generativo e fecondo. Questa immagine è contrapposta all’esilio forzato del poeta, enfatizzando il tema della perdita.

- Allitterazioni e assonanze: il sonetto è pervaso da allitterazioni che contribuiscono alla musicalità del testo. Ad esempio, nella sequenza “le sacre sponde / ove il mio corpo fanciulletto giacque", l’uso ripetuto delle consonanti “s" e “c" crea un effetto armonioso e malinconico, evocando l’immagine di un legame perduto.

- Antitesi e contrasti: la contrapposizione tra Ulisse, che ritorna alla sua Itaca, e Foscolo, condannato a un’esistenza lontana dalla patria, rappresenta il cuore tematico del sonetto. Questa antitesi evidenzia il destino opposto dei due personaggi, accomunati dalla fama ma separati dal loro epilogo.

- Apostrofe e tono elegiaco: la poesia è caratterizzata da un uso frequente dell’apostrofe, evidente già nell’apertura con “Zacinto mia", che conferisce un tono intimo e personale al componimento. Il linguaggio elegiaco amplifica il senso di nostalgia e rimpianto.

A Zacinto: simbolismo e poetica foscoliana

Uno degli aspetti più affascinanti del sonetto è l’uso del simbolismo. Zacinto diventa non solo il luogo fisico della nascita del poeta, ma anche un simbolo della bellezza ideale e dell’armonia perduta. La figura di Venere, dea dell’amore e della fertilità, si intreccia con l’immagine della poesia stessa, vista come l’unico mezzo per perpetuare il ricordo e la bellezza in un mondo dominato dal dolore e dalla morte. Il concetto di “illacrimata sepoltura" rappresenta un tema ricorrente nella poetica foscoliana, associato al destino degli esuli, privati non solo della patria ma anche del conforto affettivo dei propri cari. In questa prospettiva, il sonetto assume una dimensione universale, parlando non solo dell’esperienza personale di Foscolo, ma anche del dramma collettivo di chi vive lontano dalla propria terra.

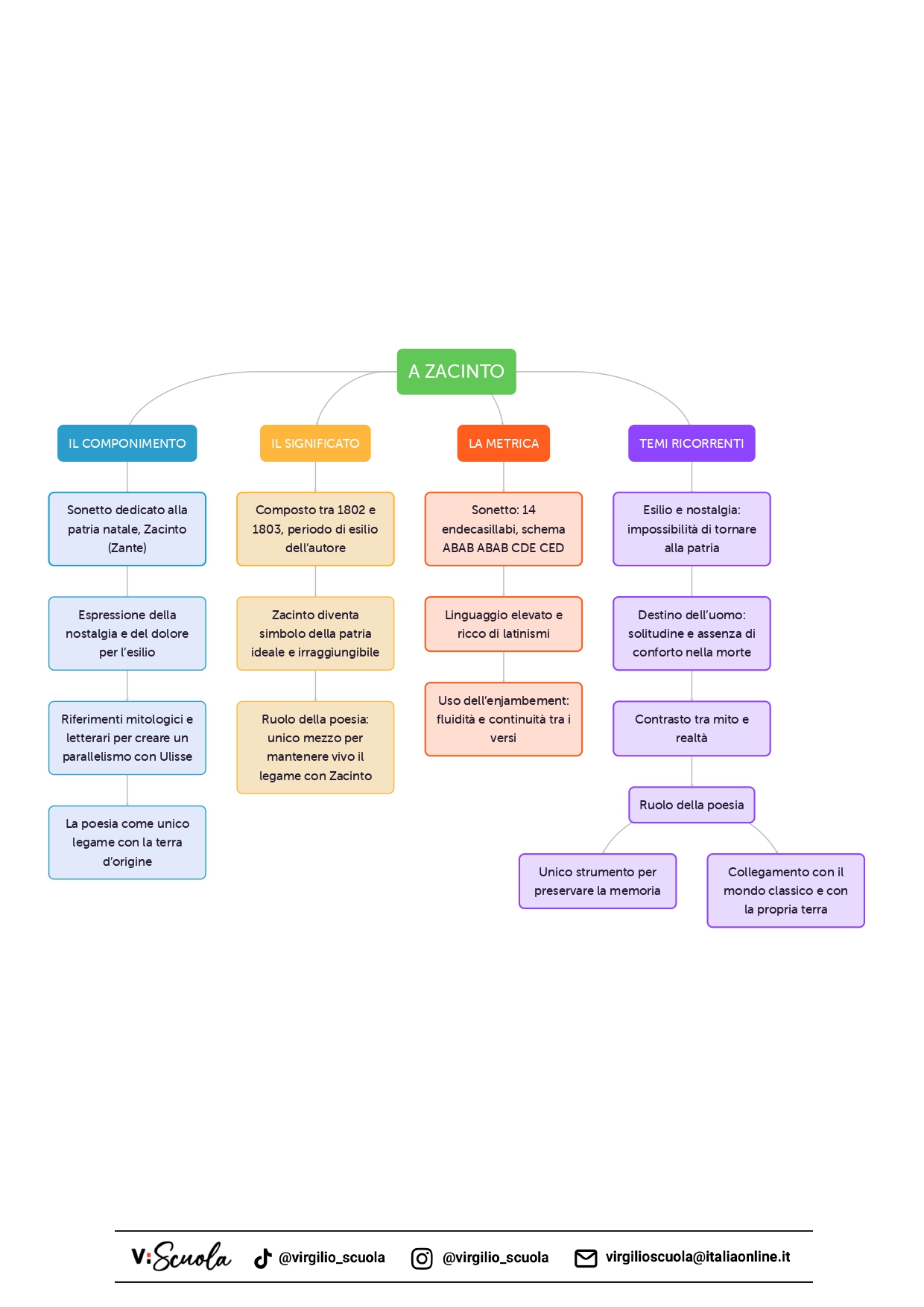

La mappa concettuale

Scarica la mappa in PDF!