Davanti San Guido di Carducci: analisi e commento

In Davanti San Guido, Giosuè Carducci intreccia con raffinata sensibilità il ricordo dell’infanzia con una riflessione sul passare del tempo e sul contrasto tra progresso e tradizione. Il poeta, in viaggio verso Bolgheri, si lascia trasportare da un’ondata di nostalgia alla vista dei cipressi che costeggiano la strada, testimoni silenziosi di un passato ormai lontano.

Il componimento alterna momenti di dolcezza e ironia, con un tono che oscilla tra il rimpianto per l’ingenuità perduta e l’orgoglio per il cammino compiuto. Attraverso una struttura narrativa vivace e immagini evocative, Carducci celebra il legame indissolubile con le proprie radici e il fascino dei ricordi d’infanzia.

- Il significato dell'opera

- Davanti a San Guido: struttura e analisi

- Davanti a San Guido: le figure retoriche

- Il tema della nostalgia e del tempo

- Il paesaggio toscano e il legame con la natura

- Il contrasto tra infanzia e maturità

- Il ruolo della nonna Lucia

- Un inno alla memoria e al rimpianto

Il significato dell’opera

“Davanti a San Guido" nasce dall’esperienza personale di Carducci durante un viaggio in treno nell’agosto del 1874 sulla linea Roma-Pisa. Durante questo tragitto, il poeta attraversa la Maremma toscana, regione a lui cara per avervi trascorso parte dell’infanzia. La visione dei cipressi che costeggiano la strada dall’oratorio di San Guido fino a Bolgheri evoca in lui una serie di ricordi e riflessioni che danno vita al componimento.

Tradizionalmente, si attribuisce alla poesia una datazione al dicembre 1874; tuttavia, studi più recenti indicano che Carducci scrisse solo le prime 19 strofe (76 versi) in quell’anno, completando l’opera nel 1886 durante un soggiorno in Cadore. La poesia è inclusa nella raccolta “Rime nuove“, pubblicata nel 1887, che raccoglie componimenti scritti tra il 1861 e il 1887, periodo in cui il poeta affronta temi legati ai ricordi autobiografici e a una malinconia romantica.

Il significato profondo della poesia risiede nel dialogo immaginario tra il poeta e i cipressi. Questi ultimi, personificati, invitano Carducci a fermarsi e a rivivere i momenti spensierati dell’infanzia. Il poeta, pur esprimendo il desiderio di restare, sottolinea come il tempo dell’infanzia sia ormai passato e come le responsabilità e le esperienze della vita adulta lo abbiano trasformato. Attraverso questo dialogo, emerge una riflessione sulla perdita dell’innocenza, sul peso delle esperienze accumulate e sulla consapevolezza che la felicità pura e semplice dell’infanzia è irrimediabilmente perduta.

Davanti a San Guido: struttura e analisi

La poesia è composta da 29 quartine di endecasillabi con schema metrico ABAB, per un totale di 116 versi. Questa struttura conferisce al componimento un ritmo armonioso e cadenzato, che accompagna il lettore attraverso le riflessioni del poeta.

Dal punto di vista narrativo, la poesia si sviluppa attraverso un dialogo tra il poeta e i cipressi personificati. Nella prima parte, i cipressi riconoscono il poeta e lo invitano a fermarsi, ricordandogli i tempi in cui, da bambino, giocava tra di loro. Il poeta risponde evidenziando come la sua vita sia cambiata, sottolineando le conquiste intellettuali e la fama raggiunta, ma anche la perdita della spensieratezza infantile. Nella seconda parte, i cipressi mostrano pietà per il poeta, riconoscendo la sua infelicità e suggerendogli di trovare conforto nella natura e nei ricordi dell’infanzia. Infine, emerge la figura della nonna Lucia, che con la sua presenza evoca ulteriori riflessioni sulla ricerca della felicità e sulla consapevolezza della sua irraggiungibilità.

La scelta degli endecasillabi e delle rime alternate conferisce al componimento una musicalità che rende la lettura scorrevole, mentre la struttura in quartine permette una divisione chiara delle diverse sezioni tematiche della poesia.

Davanti a San Guido: le figure retoriche

Carducci arricchisce la poesia con una serie di figure retoriche che ne amplificano il significato e l’espressività. La personificazione è una delle più evidenti: i cipressi sono descritti come “giganti giovinetti" che “mi balzarono incontro e mi guardâr", attribuendo loro caratteristiche umane e instaurando un dialogo diretto con il poeta.

L’uso delle metafore è significativo: i cipressi rappresentano non solo elementi del paesaggio, ma anche simboli dei ricordi dell’infanzia e della permanenza del passato nella memoria del poeta. La sera fresca e il maestrale che soffia dal mare evocano sensazioni di tranquillità e pace, contrapponendosi al tumulto interiore del poeta adulto.

L’anafora è presente nell’insistenza dei cipressi che ripetono l’invito al poeta a fermarsi: “Perché non scendi? Perché non ristai?". Questa ripetizione sottolinea l’urgenza e il desiderio degli alberi di trattenere il poeta nei luoghi dell’infanzia.

L’ironia emerge quando il poeta, rispondendo ai cipressi, afferma di essere diventato una “celebrità" e di sapere leggere “di greco e di latino", sottolineando con una punta di sarcasmo come le conquiste intellettuali non abbiano portato la felicità sperata.

Infine, l’uso dell’enjambement contribuisce a creare un ritmo fluido e a enfatizzare determinate immagini o concetti, come nel verso: “Mi riconobbero, e – Ben torni omai – / Bisbigliaron vèr’ me co ’l capo chino".

Il tema della nostalgia e del tempo

Uno dei temi centrali della poesia è la nostalgia per l’infanzia perduta. Il poeta, attraverso il dialogo con i cipressi, esprime il rimpianto per un tempo in cui la vita era più semplice e spensierata. I cipressi rappresentano una connessione tangibile con il passato, essendo stati testimoni della fanciullezza del poeta. Il loro invito a fermarsi non è solo un richiamo fisico ai luoghi dell’infanzia, ma un’esortazione a riscoprire quella purezza e quella gioia ormai perdute. Tuttavia, il poeta si rende conto che il ritorno all’infanzia è impossibile: la maturità e le esperienze vissute lo hanno trasformato in modo irreversibile.

La riflessione sul tempo è un altro elemento chiave della poesia. Il passato e il presente si confrontano costantemente nel componimento, creando un senso di malinconia e rimpianto. Il poeta si chiede se il progresso e la conoscenza acquisiti abbiano davvero portato alla felicità, o se invece la spensieratezza infantile fosse una condizione più autentica di gioia. Questo tema è tipico della poetica carducciana, che spesso oscilla tra il culto della giovinezza e la consapevolezza della sua irrevocabilità.

Il paesaggio toscano e il legame con la natura

Un elemento fondamentale di Davanti a San Guido è la descrizione della Maremma toscana, terra d’infanzia e fonte di ispirazione per il poeta. La poesia è pervasa da immagini naturali che evocano un paesaggio caro e familiare: i cipressi, la sera fresca, il maestrale che soffia dal mare, il sole dorato che illumina i campi.

La natura ha un valore simbolico profondo: rappresenta la continuità del tempo e la permanenza dei ricordi. Se gli uomini cambiano, invecchiano e si allontanano, il paesaggio rimane immutato, testimone silenzioso delle trasformazioni individuali. I cipressi, in particolare, diventano il fulcro di questa immagine: da un lato, sono figure materne e accoglienti che offrono conforto al poeta; dall’altro, con la loro staticità e imponenza, simboleggiano la stabilità e la memoria del passato.

L’attenzione ai dettagli naturali è tipica dello stile carducciano, che spesso unisce il rigore classico a una sensibilità romantica per il paesaggio. Le immagini della campagna toscana non sono semplici scenari, ma elementi vivi, partecipi dell’esperienza emotiva del poeta.

Il contrasto tra infanzia e maturità

Uno degli aspetti più toccanti della poesia è il conflitto tra il bambino che il poeta è stato e l’adulto che è diventato. La voce dei cipressi rappresenta la voce della fanciullezza, un’eco di un tempo in cui la vita era priva di preoccupazioni e dolori. Il poeta, ora uomo maturo, riconosce la bellezza di quei momenti, ma è anche consapevole di quanto siano lontani e irraggiungibili.

Questo contrasto si riflette nel tono della poesia, che alterna momenti di leggerezza e vivacità (quando vengono evocati i giochi infantili e i ricordi della nonna Lucia) a passaggi più malinconici e riflessivi. Il poeta non può fare a meno di constatare che l’infanzia è un’epoca chiusa per sempre, e che la maturità porta con sé pesi e responsabilità che rendono impossibile il ritorno alla spensieratezza di un tempo.

Un esempio significativo di questo conflitto è la risposta del poeta ai cipressi: quando essi gli chiedono di fermarsi, egli replica con un tono quasi ironico, elencando i successi della sua vita adulta (“io so leggere di greco e di latino"), come se volesse convincersi che il progresso e la cultura abbiano compensato la perdita dell’innocenza. Tuttavia, tra le righe emerge la consapevolezza che nulla potrà restituirgli la semplicità e la gioia dell’infanzia.

Il ruolo della nonna Lucia

Un altro personaggio centrale della poesia è la nonna Lucia, figura che incarna l’affetto familiare e il calore dei ricordi d’infanzia. La sua apparizione nella parte finale della poesia è particolarmente significativa: mentre il poeta riflette sul passato e sul presente, l’immagine della nonna riaffiora con la sua dolcezza e semplicità.

Lucia rappresenta la sicurezza e l’amore incondizionato, un punto di riferimento che il poeta associa ai momenti felici della sua infanzia. Il ricordo della nonna è strettamente legato all’ambiente di Bolgheri, alla casa in cui il poeta trascorreva le estati e alle emozioni vissute da bambino. La sua figura emerge come un’ancora affettiva che lega il poeta ai suoi anni più spensierati.

La scelta di introdurre la nonna nel finale della poesia ha un forte impatto emotivo: dopo un lungo dialogo con i cipressi, che rievocano la dimensione naturale dell’infanzia, il poeta si confronta con un ricordo più intimo e personale. La nonna diventa così il simbolo della dolcezza e della protezione che l’infanzia offriva, in contrasto con le difficoltà e le inquietudini dell’età adulta.

Un inno alla memoria e al rimpianto

In Davanti a San Guido, Giosuè Carducci realizza una delle sue composizioni più intense e sentite, intrecciando autobiografia, riflessione filosofica e descrizione paesaggistica. Il poeta affronta il tema della memoria con uno sguardo che oscilla tra nostalgia e consapevolezza della perdita. Il passato non può essere recuperato, ma rimane vivo nei ricordi, incarnati dai cipressi di Bolgheri e dalla figura della nonna.

La poesia si distingue per la sua struttura armoniosa, l’uso raffinato delle figure retoriche e la profondità delle riflessioni sul tempo e sull’esistenza. Il contrasto tra l’infanzia e la maturità, tra la semplicità perduta e la complessità della vita adulta, conferisce al componimento un tono malinconico ma anche universale, rendendolo un’opera capace di parlare a ogni lettore.

Attraverso questa lirica, Carducci ci invita a riflettere su ciò che il tempo porta via con sé e su come la memoria sia l’unico strumento per conservare le emozioni e le esperienze vissute. Davanti a San Guido non è solo un omaggio alla terra natale del poeta, ma un viaggio interiore che tutti, in qualche modo, possono riconoscere come proprio.

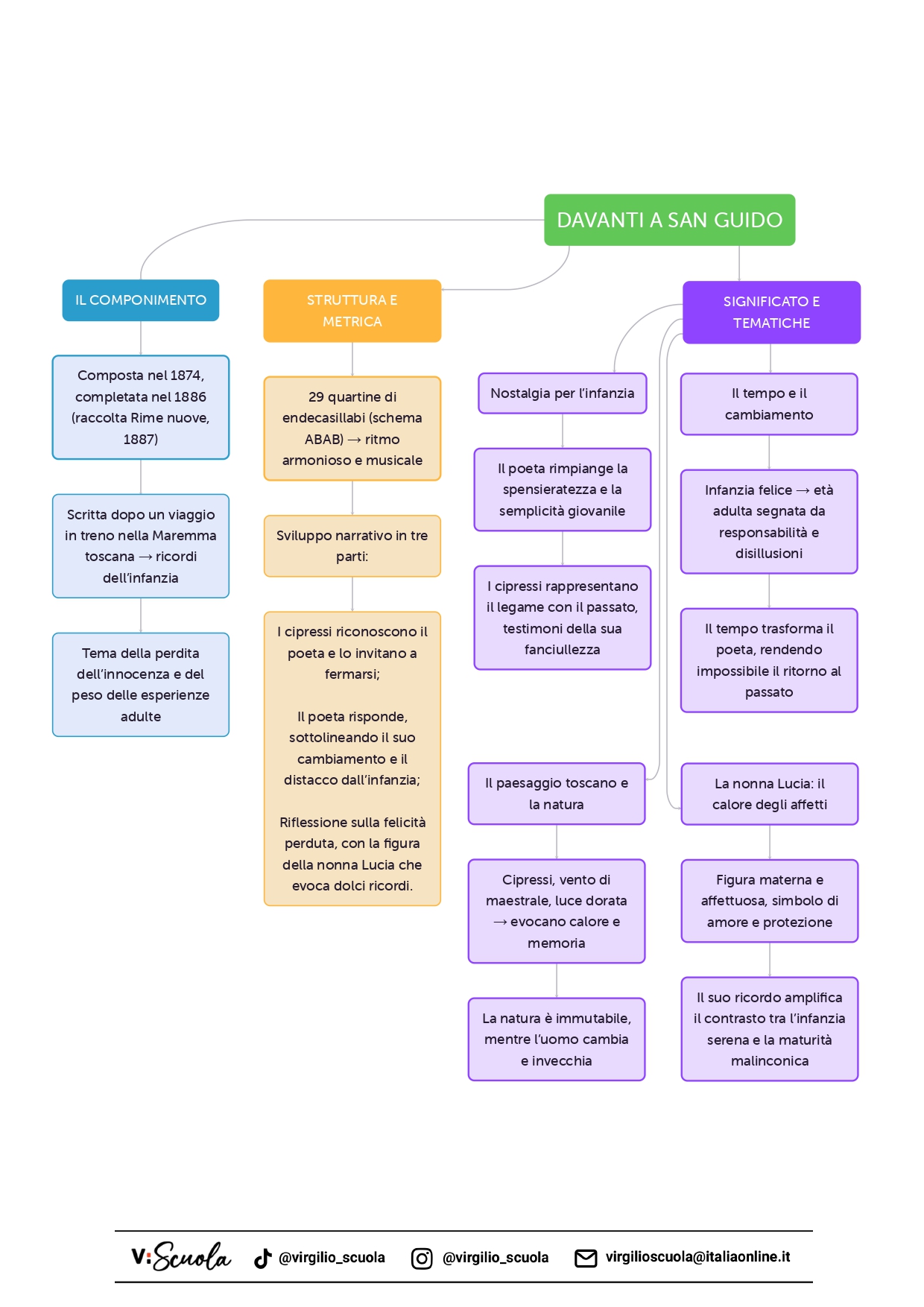

La mappa concettuale

Scarica la mappa in formato PDF!