Le lingue neolatine: origine e caratteristiche principali

Le lingue neolatine, note anche come lingue romanze, rappresentano l’evoluzione diretta del latino volgare, la lingua parlata dal popolo durante l’epoca dell’Impero Romano. Queste lingue si sono sviluppate in diverse regioni, adattandosi alle influenze locali e dando origine a una famiglia linguistica ricca e diversificata.

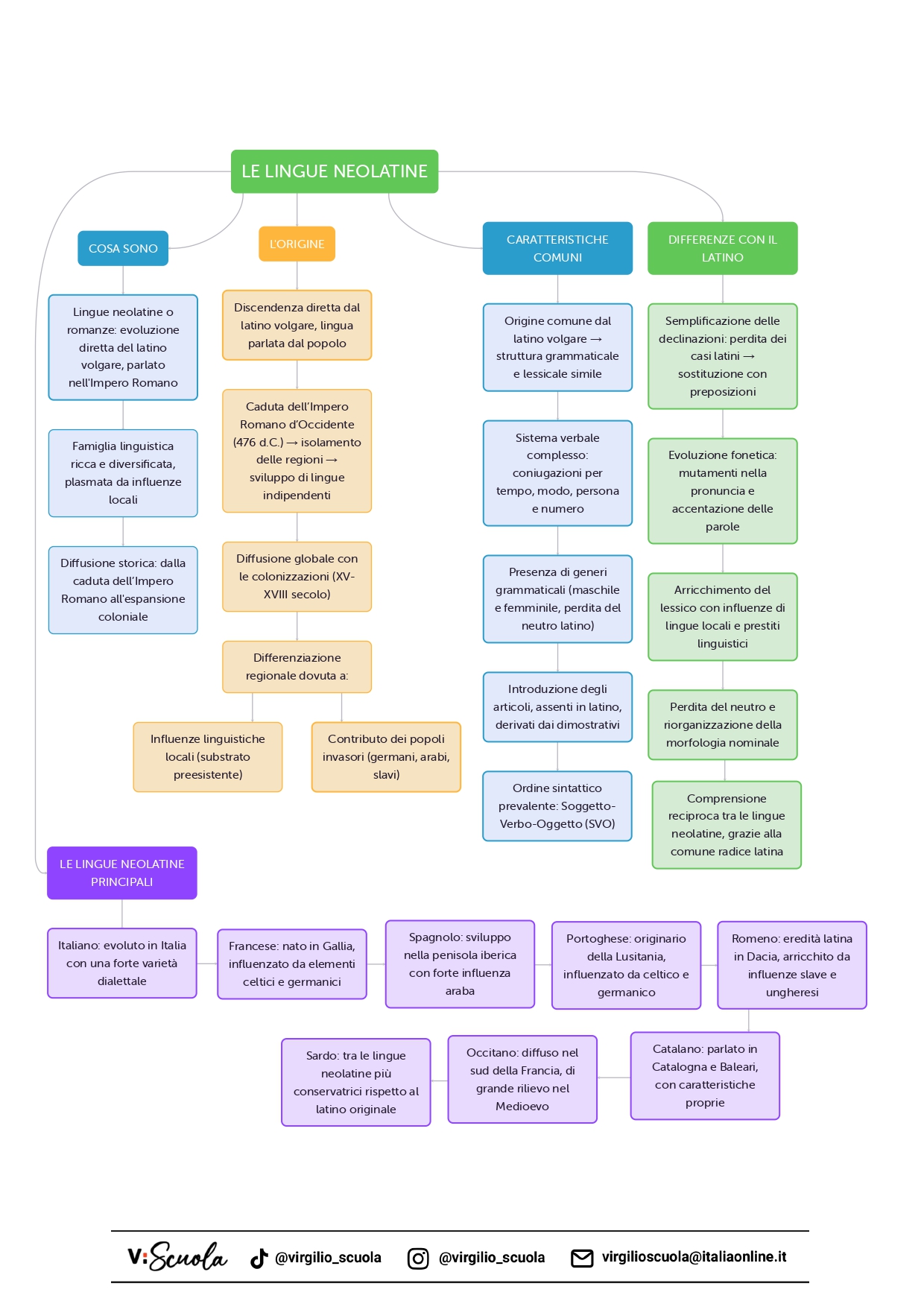

- Cosa sono le lingue neolatine

- Quali sono le lingue neolatine

- Cosa hanno in comune le lingue neolatine

- Somiglianze e differenze con il latino

- L'importanza delle lingue neolatine nella cultura europea

- Le lingue neolatine e la comprensione

- Influenze linguistiche e prestiti tra lingue neolatine

- La diversità dialettale e il futuro delle lingue neolatine

Cosa sono le lingue neolatine

Le lingue neolatine sono idiomi che discendono direttamente dal latino volgare. Esse condividono una struttura grammaticale di base, un vocabolario originario comune e molte caratteristiche fonetiche e morfologiche. Nonostante le differenze sviluppatesi nel corso dei secoli, queste lingue mantengono evidenti tracce della loro origine latina, rendendo possibile identificare somiglianze lessicali e sintattiche tra di esse.

Con l’espansione dell’Impero Romano, il latino si diffuse ampiamente, sostituendo progressivamente le lingue preesistenti nelle regioni conquistate. Tuttavia, il latino parlato nelle province subì variazioni dovute a influenze locali, differenziandosi dal latino classico utilizzato nelle istituzioni e nella letteratura. Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 d.C., l’isolamento delle diverse regioni accelerò la trasformazione del latino volgare in nuovi idiomi. Questo processo portò alla nascita delle lingue neolatine, ciascuna con caratteristiche proprie derivanti dal substrato linguistico locale e dalle influenze dei popoli invasori.

Inizialmente, le lingue neolatine si svilupparono nell’Europa meridionale e occidentale, nelle regioni un tempo sotto il dominio romano. Con l’espansione coloniale tra il XV e il XVIII secolo, in particolare da parte di Spagna, Portogallo e Francia, queste lingue si diffusero in altri continenti. Oggi, lo spagnolo e il portoghese sono parlati in gran parte dell’America Latina, il francese in diverse regioni dell’Africa e del Canada, e l’italiano in alcune comunità dell’America e dell’Australia. Questa diffusione ha reso le lingue neolatine tra le più parlate al mondo.

Quali sono le lingue neolatine

Le principali lingue neolatine, frutto dell’evoluzione del latino volgare, includono l’italiano, che si è sviluppato nella penisola italiana con una vasta gamma di dialetti regionali, e il francese, emerso nelle regioni della Gallia, influenzato da elementi celtici e germanici. Lo spagnolo, nato nella penisola iberica, ha subito significative influenze arabe durante la dominazione moresca, mentre il portoghese, anch’esso originario della penisola iberica, si è evoluto dal latino della Lusitania, integrando elementi celtici e germanici.

Il romeno rappresenta l’eredità del latino nella regione della Dacia, arricchito da influenze slave e ungheresi. Il catalano, parlato in Catalogna e nelle Baleari, possiede caratteristiche uniche che lo differenziano dallo spagnolo, mentre l’occitano, diffuso nel sud della Francia, vanta una tradizione letteraria di rilievo nel Medioevo. Infine, il sardo, parlato in Sardegna, è considerato tra le lingue neolatine più conservatrici rispetto al latino originale.

Cosa hanno in comune le lingue neolatine

Le lingue neolatine condividono diverse caratteristiche che ne evidenziano l’origine comune dal latino volgare, la lingua parlata dal popolo romano. Una delle principali peculiarità è la presenza di generi grammaticali maschile e femminile, con la scomparsa del genere neutro tipico del latino classico. Il sistema verbale è particolarmente complesso, con coniugazioni che riflettono tempo, modo, persona e numero.

Gli articoli, assenti nel latino classico, sono stati introdotti partendo dai dimostrativi latini. Inoltre, queste lingue presentano un vasto lessico condiviso, con molte parole che derivano da radici comuni latine, e seguono una struttura sintattica prevalentemente basata sull’ordine Soggetto-Verbo-Oggetto (SVO), a testimonianza della loro matrice comune.

Somiglianze e differenze con il latino

Le lingue neolatine, pur mantenendo un legame stretto con il latino, presentano differenze significative rispetto alla lingua madre. Una delle principali trasformazioni è la semplificazione del sistema di declinazione, con la scomparsa dei casi latini, sostituiti da preposizioni e da un ordine delle parole più rigido. Anche il genere neutro, tipico del latino, è andato perso, lasciando solo i generi maschile e femminile.

Gli articoli, assenti nel latino classico, sono stati introdotti a partire dai dimostrativi, segnando un’evoluzione nell’uso della lingua. Dal punto di vista fonetico, si sono verificati cambiamenti significativi nella pronuncia e nell’accentazione delle parole. Infine, il lessico si è arricchito nel tempo, integrando termini provenienti da influenze locali e da prestiti linguistici che hanno contribuito alla diversità e alla specificità di ogni lingua romanza.

Nonostante queste differenze, le lingue neolatine conservano molte strutture e vocaboli che riflettono la loro origine latina, permettendo una certa comprensione tra i parlanti di diverse lingue romanze.

L’importanza delle lingue neolatine nella cultura europea

Le lingue neolatine hanno svolto un ruolo fondamentale nella formazione della cultura europea. Attraverso opere letterarie, filosofiche e scientifiche, hanno veicolato idee, valori e conoscenze che hanno plasmato la civiltà occidentale. Grandi autori come Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, Molière, e molti altri hanno scritto capolavori nelle loro lingue neolatine, influenzando profondamente la letteratura mondiale. Inoltre, il latino stesso, pur non essendo più una lingua viva, ha continuato a essere il fondamento delle discipline umanistiche e scientifiche per secoli, lasciando un’impronta indelebile nella cultura e nell’istruzione europea.

Le lingue neolatine e la comprensione

Un fenomeno interessante tra le lingue neolatine è la relativa facilità di comprensione reciproca tra i parlanti. Sebbene ci siano differenze lessicali, grammaticali e fonetiche, molte parole e strutture sintattiche restano simili. Ad esempio, un italiano che legge in spagnolo o un francese che ascolta un discorso in portoghese potrebbe capire buona parte del contenuto senza aver studiato formalmente quella lingua. Questo avviene grazie alla radice comune nel latino e alla conservazione di molte caratteristiche linguistiche condivise.

Tuttavia, il grado di comprensione varia a seconda della combinazione di lingue. Ad esempio, le somiglianze tra l’italiano e lo spagnolo sono generalmente maggiori rispetto a quelle tra il francese e il rumeno. Inoltre, la differenza di pronuncia può rendere alcune lingue, come il francese, più difficili da comprendere per chi parla altre lingue romanze.

Influenze linguistiche e prestiti tra lingue neolatine

Con il passare dei secoli, le lingue neolatine non si sono evolute in isolamento. Attraverso il commercio, i conflitti, le migrazioni e la diffusione culturale, hanno mutuato parole e strutture l’una dall’altra, arricchendosi reciprocamente. Ad esempio, il vocabolario italiano ha assorbito termini francesi e spagnoli, mentre il francese ha adottato parole italiane soprattutto durante il Rinascimento.

L’influenza non si limita alle lingue romanze; infatti, ciascuna ha incorporato termini da altre famiglie linguistiche con cui è entrata in contatto. Il portoghese e lo spagnolo, per esempio, hanno un considerevole numero di parole di origine araba, riflettendo i secoli di dominazione islamica nella penisola iberica. Allo stesso modo, il rumeno ha assorbito numerosi termini slavi, ungheresi e turchi.

Con l’avvento di internet e della comunicazione globale, le lingue neolatine hanno acquisito una nuova dimensione. Molti contenuti digitali, dai social media ai siti web, sono disponibili in queste lingue, permettendo una maggiore interazione tra i parlanti e la diffusione della cultura romanza. Inoltre, le tecnologie linguistiche, come i traduttori automatici e i sistemi di riconoscimento vocale, si basano spesso sulle somiglianze strutturali delle lingue neolatine per migliorare l’efficacia della traduzione e del processamento del linguaggio naturale.

La diversità dialettale e il futuro delle lingue neolatine

Le lingue neolatine sono caratterizzate da una straordinaria diversità dialettale, frutto di secoli di sviluppo in contesti geografici e culturali distinti. In Italia, per esempio, i dialetti regionali come il siciliano, il veneto e il napoletano presentano variazioni significative rispetto all’italiano standard. Lo stesso fenomeno si osserva in Francia, Spagna e Romania, dove le parlate locali conservano tratti unici che riflettono la storia e l’identità delle comunità che le usano. Nonostante l’unificazione linguistica promossa dai sistemi educativi nazionali e dai media, i dialetti continuano a essere una parte vitale del patrimonio culturale delle regioni romanze. Tuttavia, l’urbanizzazione e la globalizzazione minacciano la sopravvivenza di molte di queste parlate locali, sollevando interrogativi sul futuro della diversità linguistica.

Le lingue neolatine rappresentano un tesoro linguistico e culturale, testimoni di una storia millenaria che ha attraversato epoche di conquiste, cambiamenti e innovazioni. Dalla loro nascita come evoluzioni del latino volgare, hanno dato vita a culture vibranti e diversificate, unite da una radice comune ma arricchite da influenze locali. Oggi, nonostante le sfide poste dalla modernità, queste lingue continuano a essere parlate da centinaia di milioni di persone, fungendo da ponte tra passato e futuro. La loro vitalità, la loro interconnessione e il loro contributo alla cultura globale le rendono un elemento imprescindibile per comprendere la complessità e la ricchezza del panorama linguistico mondiale.

La mappa concettuale

Scarica il PDF della mappa concettuale!