Solo et pensoso di Petrarca: testo, parafrasi e figure retoriche

Nel sonetto Solo et pensoso, Francesco Petrarca dipinge con rara intensità il paesaggio interiore di chi si rifugia nella solitudine per dar spazio alla propria inquietudine. Il poeta vaga in luoghi deserti, cercando di sfuggire agli sguardi degli altri, ma la sofferenza amorosa lo segue ovunque, incisa nel suo cuore più di quanto i suoi passi possano nasconderla. Attraverso immagini suggestive e un ritmo meditativo, il componimento diventa l’emblema dell’introspezione e del conflitto tra desiderio e ragione, tipico della poetica petrarchesca.

- Solo et pensoso: testo e parafrasi della poesia di Francesco Petrarca

- Parafrasi:

- Solo et pensoso: contesto e significato

- Solo et pensoso: struttura, metrica e analisi

- Solo et pensoso: le figure retoriche

- Il tema dell’amore e dell’inquietudine interiore

- La concezione dell’amore nella poetica petrarchesca

Solo et pensoso: testo e parafrasi della poesia di Francesco Petrarca

Testo:

Solo et pensoso i più deserti campi

vo mesurando a passi tardi et lenti,

et gli occhi porto per fuggire intenti

ove vestigio human l’arena stampi.

Altro schermo non trovo che mi scampi

dal manifesto accorger de le genti,

perché negli atti d’alegrezza spenti

di fuor si legge com’io dentro avampi:

sì ch’io mi credo omai che monti et piagge

et fiumi et selve sappian di che tempre

sia la mia vita, ch’è celata altrui.

Ma pur sì aspre vie né sì selvagge

cercar non so ch’Amor non venga sempre

ragionando con meco, et io co·llui.

Parafrasi:

Solo e pensieroso, attraverso i campi più desolati, cammino con passi lenti e misurati, e tengo gli occhi attenti per evitare i luoghi dove la sabbia è segnata da impronte umane. Non trovo altro riparo che mi protegga dall’evidente percezione della gente, poiché nei miei gesti privi di allegria si legge esteriormente come io arda interiormente: tanto che ormai credo che monti e pianure e fiumi e boschi sappiano di quale natura sia la mia vita, che è nascosta agli altri. Ma non so trovare vie così aspre né così selvagge che Amore non venga sempre a conversare con me, e io con lui.

Solo et pensoso: contesto e significato

Composto intorno al 1337, “Solo et pensoso" è il sonetto XXXV del “Canzoniere" di Petrarca, una raccolta di 366 componimenti che narrano l’amore del poeta per Laura, una figura femminile idealizzata. Questo sonetto riflette il desiderio di Petrarca di isolarsi dal mondo per meditare sul proprio stato d’animo tormentato dall’amore non corrisposto. Il poeta cerca rifugio nella natura selvaggia, lontano dalla società, nel tentativo di nascondere agli altri la sua sofferenza interiore. Tuttavia, nonostante l’isolamento, egli riconosce l’impossibilità di sfuggire ai propri sentimenti, poiché l’Amore personificato lo accompagna ovunque, rendendo vano ogni tentativo di fuga.

Il messaggio centrale dell’opera evidenzia la lotta interiore del poeta tra il desiderio di solitudine e l’inesorabile presenza dell’amore. Petrarca sottolinea l’impossibilità di nascondere i propri sentimenti, sia agli altri che a se stesso, e come la natura diventi confidente silenziosa delle sue pene. Questo sonetto rappresenta una profonda introspezione sull’esperienza umana dell’amore e della sofferenza, temi universali che risuonano ancora oggi.

Solo et pensoso: struttura, metrica e analisi

Il sonetto “Solo et pensoso" è composto da quattordici versi endecasillabi, suddivisi in due quartine e due terzine, secondo lo schema metrico ABBA ABBA CDE CDE. Le rime sono incrociate nelle quartine e replicate nelle terzine, conferendo al componimento una struttura armoniosa e bilanciata.

Nelle quartine, il poeta descrive il suo vagare solitario in luoghi desolati, utilizzando un linguaggio che enfatizza la lentezza e la riflessività dei suoi movimenti. Le terzine, invece, approfondiscono il tema dell’inevitabilità dell’amore, evidenziando come, nonostante gli sforzi per isolarsi, l’Amore personificato continui a essere una presenza costante nella vita del poeta.

La sintassi del sonetto è complessa, caratterizzata da frequenti enjambement che creano un flusso continuo di pensieri e riflessioni. Questo stile riflette l’inquietudine interiore del poeta e il suo incessante dialogo con se stesso e con l’Amore.

Solo et pensoso: le figure retoriche

Petrarca fa ampio uso di figure retoriche per esprimere la profondità dei suoi sentimenti e la complessità delle sue riflessioni. Già nel primo verso, l’incipit “Solo et pensoso" utilizza una dittologia che esprime efficacemente lo stato d’animo del poeta, sottolineando la sua solitudine e introspezione. L’iperbato al verso 3 (“et gli occhi porto per fuggire intenti") altera l’ordine naturale delle parole, enfatizzando l’attenzione del poeta nel cercare di evitare tracce umane.

L’anastrofe al verso 7 (“d’alegrezza spenti") inverte l’ordine consueto delle parole, mettendo in risalto la mancanza di gioia negli atteggiamenti del poeta. Le antitesi ai versi 7-8 (“spenti…avampi", “di fuor…dentro") evidenziano la contrapposizione tra l’apparenza esteriore e il fuoco interiore dell’amore che consuma il poeta. La personificazione di Amore al verso 13 (“ch’Amor non venga sempre ragionando con meco") conferisce al sentimento amoroso una presenza tangibile e dialogante nella vita del poeta. Numerosi enjambement (ad esempio, tra i versi 1-2 e 5-6) creano un ritmo fluido e continuo, riflettendo il flusso ininterrotto dei pensieri del poeta.

Il tema dell’amore e dell’inquietudine interiore

Uno degli aspetti centrali di Solo et pensoso è il conflitto interiore vissuto dal poeta. Petrarca si ritrae come un uomo dominato da sentimenti contrastanti: da un lato il desiderio di fuga dalla società e dal giudizio altrui, dall’altro l’impossibilità di sfuggire all’amore. Questa condizione riflette una dimensione più ampia della poetica petrarchesca: l’amore per Laura non è soltanto un sentimento terreno, ma un’esperienza che si trasforma in una continua meditazione sulla propria condizione esistenziale.

La solitudine, elemento chiave del sonetto, è sia fisica che mentale. Il poeta si allontana dai luoghi abitati per cercare un rifugio interiore, ma scopre che il suo tormento lo segue ovunque. Il riferimento a monti, fiumi e selve assume una valenza simbolica: la natura diventa specchio del suo stato d’animo, un paesaggio che riflette il suo isolamento e la sua malinconia.

Inoltre, la poesia trasmette una forte sensazione di immobilità e sospensione nel tempo, enfatizzata dall’uso di verbi al presente (vo mesurando, porto, cercar non so), che danno la percezione di un movimento che è in realtà ripetitivo e statico. Il poeta vaga senza meta, in una ricerca che non porta a una risoluzione, ma solo a un eterno confronto con i propri sentimenti.

La concezione dell’amore nella poetica petrarchesca

Petrarca è spesso considerato il poeta dell’amore tormentato, un sentimento che si distingue sia dal fin amor della lirica provenzale sia dall’amore stilnovista. Se per Dante l’amore per Beatrice aveva una funzione salvifica e trascendente, per Petrarca l’amore per Laura è fonte di conflitto interiore, un vincolo terreno che lo tiene legato al mondo sensibile e lo allontana dall’aspirazione alla pace spirituale.

In Solo et pensoso, l’amore è una forza che domina il poeta e lo accompagna ovunque, anche nei luoghi più remoti. Questo richiama un tema centrale nel Canzoniere: l’amore non è liberazione, ma prigionia. La figura di Amore personificato, che “ragiona" con il poeta, diventa il simbolo di questa condizione ineluttabile: l’amore è un dialogo incessante e una presenza da cui è impossibile separarsi.

Questo aspetto si collega alla più ampia riflessione petrarchesca sulla vanitas, ovvero la caducità e l’inconsistenza delle cose terrene. L’amore per Laura diventa un desiderio irraggiungibile, un continuo tendere verso qualcosa che sfugge e che porta con sé inquietudine e tormento.

Il sonetto Solo et pensoso ha avuto una grande influenza sulla letteratura italiana e europea. La sua rappresentazione dell’amore come esperienza interiore e conflittuale è stata ripresa da numerosi poeti rinascimentali e barocchi, contribuendo alla formazione della lirica amorosa moderna.

Nel Cinquecento, poeti come Torquato Tasso e Giovanni Della Casa riprendono il tema della solitudine e della fuga nei paesaggi naturali per esprimere il loro tormento interiore. Anche nel Barocco, con autori come Giambattista Marino, si ritrova l’idea dell’amore come una forza ineluttabile, capace di condizionare ogni aspetto della vita dell’individuo.

L’influenza di Petrarca si estende anche alla poesia europea. Poeti come Pierre de Ronsard in Francia e William Shakespeare in Inghilterra hanno ripreso la sua concezione dell’amore tormentato e la sua raffinata struttura poetica. Nei Sonetti di Shakespeare, in particolare, si possono trovare echi dello stile petrarchesco, con un’attenzione simile alla condizione dell’amante solitario e ai conflitti interiori legati all’amore.

Ancora oggi, Solo et pensoso rimane uno dei testi più studiati della letteratura italiana, sia per la sua profondità psicologica che per la sua perfetta armonia formale. La capacità di Petrarca di esprimere emozioni universali lo rende un poeta sempre attuale, capace di parlare ai lettori di ogni epoca.

Il sonetto Solo et pensoso rappresenta uno dei momenti più alti della poesia petrarchesca, un componimento in cui la riflessione interiore si unisce a una straordinaria maestria formale. Il poeta racconta la sua condizione di uomo innamorato e tormentato, evidenziando l’impossibilità di sfuggire ai propri sentimenti.

Attraverso una struttura armoniosa e un uso sapiente delle figure retoriche, Petrarca riesce a creare un’immagine potente e suggestiva del suo stato d’animo. Il tema dell’amore come prigionia, il contrasto tra interiorità ed esteriorità e la ricerca della solitudine come rifugio impossibile sono elementi che rendono questo sonetto una delle più belle espressioni della poesia amorosa di tutti i tempi.

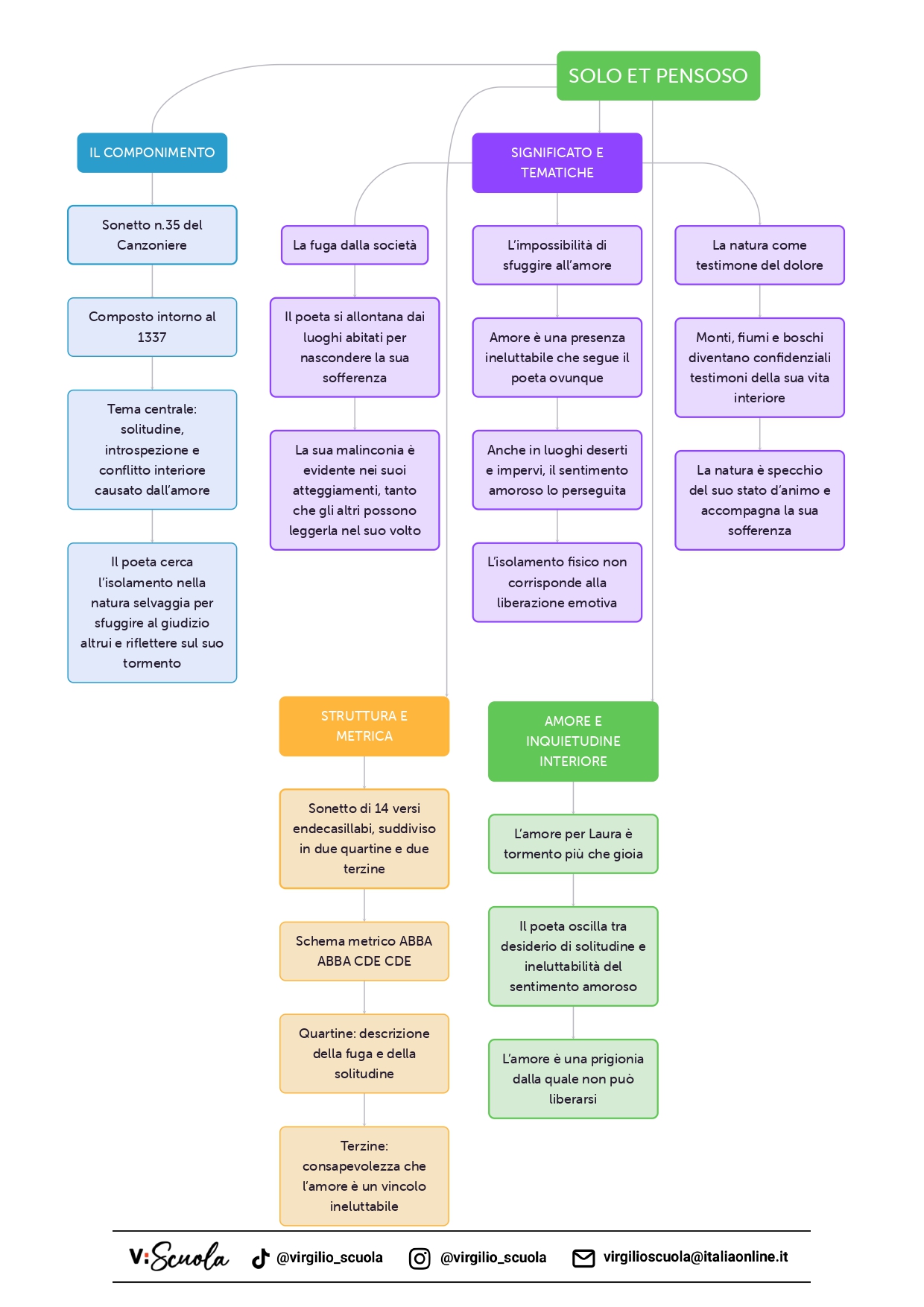

La mappa concettuale

Scarica la mappa in formato PDF!